❝Al termine del percorso da Fossoli verso l’ignoto, durato circa cinque giorni, ecco, con un improvviso scossone, il convoglio si ferma. […] Qualcuno spranga dal di fuori del vagone e noi, tra spinte, menar di bastoni e urla: “schnell schnell” saltiamo a terra. Ci troviamo ancora in qualche luogo del nostro continente o è solo un incubo lunare? Invece è tutto reale, concreto, e quanto coerente con la sua demenzialità! Tra poco sapremo di essere sbarcati in uno dei più tristemente noti campi di sterminio nazisti, presso una piccola città dell’Alta Slesia (Polonia), Oswiecim, meglio noto come Auschwitz. […] Per me personalmente trattavasi, ironia della sorte, del “ritorno in patria”, non proprio esaltante, date le circostanze. Secondo l’uso vigente, in tutti i lager nazisti, dopo la separazione dagli uomini ci siamo trovate in fila per cinque – sempre in tutte le circostanze – in fila per cinque.

Il primo pensiero che mi balenò in mente, ripetuto poi un’infinità di volte fu “che fortuna trovarmi sola, senza alcun familiare in questa angosciosa, incredibile situazione”. Quindi conoscemmo il dottor Mengele, il famigerato sadico per antonomasia. Egli eseguì la prima cernita tra noi, e a seconda dell’età, dell’aspetto complessivo, di essere o meno accompagnate da figli, una parte delle donne poté proseguire la marcia verso l’intero campo. Le altre, la maggioranza, su un apposito furgone affrontarono subito il loro destino di morte. Noi ovviamente non sospettavamo neppure che l’uomo stava eseguendo la più esecrabile e malvagia delle azioni: la selezione tra la vita e la morte di esseri umani. […]

Improvvisamente in mezzo ad un silenzio angoscioso si udì una sua domanda “Ci sono dottoresse tra di voi?” mi ci volle una buona dose di coraggio per uscire dalle file e portarmi davanti a lui. Mengele mi degnò un’occhiata carica di disprezzo e malevolenza. Mi rivedo ancora come devo essergli sembrata in quel momento: piccola di statura, terrorizzata dall’impatto con la realtà che mi circondava, alquanto sporca dopo i giorni passati nel vagone merce. […] E così l’uomo che passerà alla storia come l’incarnazione del Male si frappose, per fini che capirò solo in seguito, tra me e ciò che forse altrimenti mi sarebbe potuto accadere. […] All’ingresso ci attendeva la rituale procedura di spersonalizzazione esterna ed interiore. Depositammo le valigie, ci spogliammo e poi via, tutte insieme sotto le docce! Il Wasch-Raum era freddo; attraverso le fessure delle lastre filtrava l’aria ancora gelida dell’aprile polacco, che probabilmente non avvertivamo neppure. In seguito, sempre di corsa, in un altro locale, ove ci attende la rasatura del pube e delle ascelle. […] Le nostre valigie rimanevano ancora lì, ben in vista, ove le avevamo depositate.

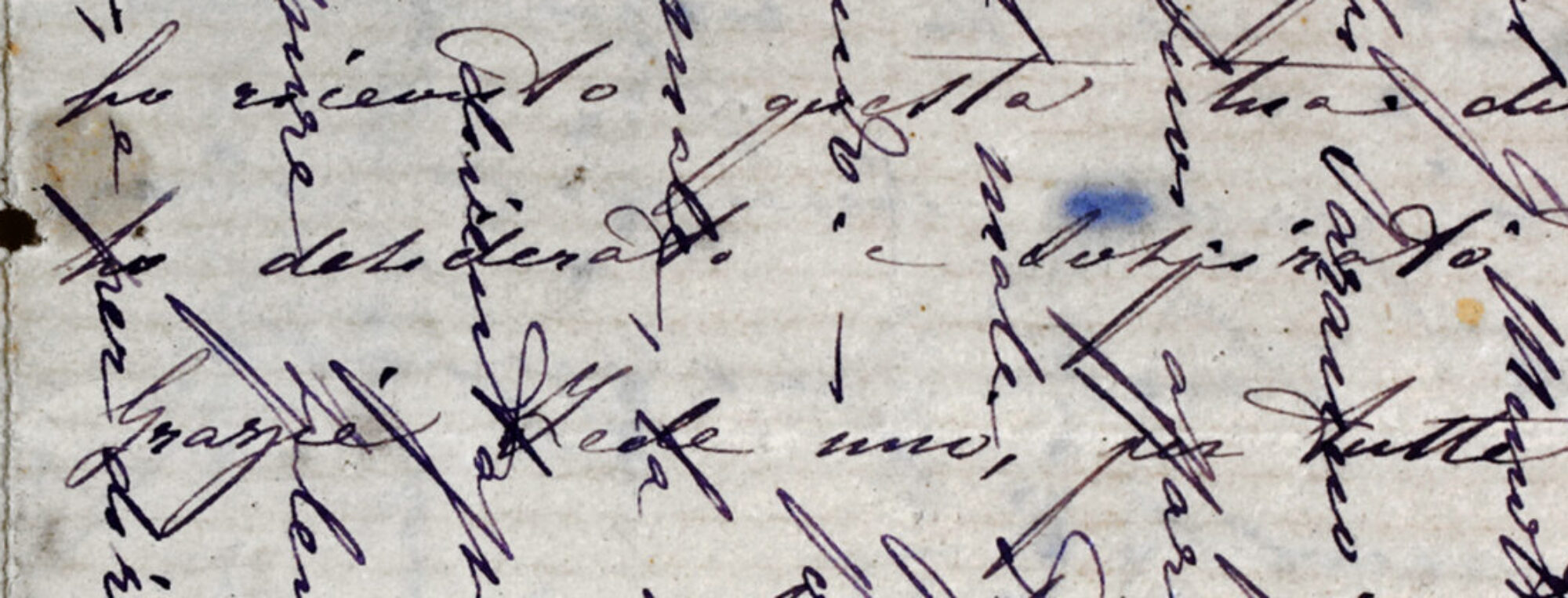

Era concesso di tirar fuori solo ciò che poteva essere contenuto in un pugno, e il mio oltretutto molto piccolo: poteva trattarsi di un pettinino, un fazzoletto o piccoli oggetti del genere. Io ne approfittai per tirar fuori dalla mia valigia, senza un attimo di esitazione, la copia della laurea in medicina e, piegandola più e più volte, la tenni con me in tutte le circostanze, iniziando subito a proteggerla sotto le docce.

Intuito o premonizione?

Sta di fatto che tale gesto doveva dimostrarsi determinante durante la mia deportazione, almeno per i mesi trascorsi ad Auschwitz.

Se ti tolgono gli indumenti, rimani privo del tuo modo di vestire e come se perdessi una parte di te. Così estraniate da noi stesse eravamo finalmente pronte a trascorrere il periodo della quarantena. Come definire altrimenti i primi giorni di isolamento se non come periodo di arbitrio e di sopraffazione allo stato puro?

La maggior parte delle azioni e dei comuni gesti era “verboten”, ma era proibito anche il contrario. Ti pigliavi una bastonata dalla “kapo” perché stavi appoggiata alla parete della baracca o, viceversa, quando un’altra sorvegliante ti scorgeva seduta per terra sullo spiazzo libero.

Nell’attimo di oltrepassare la soglia, superato l’iniziale ‘smarrimento, quando già la penombra in cui tutto sembrava immerso cominciava a diradarsi, dinanzi a me apparve uno spettacolo sconvolgente.

Mi si presento un immenso baraccone con gabbie a castello, quali su nude assi di legno vegetava un numero imprecisato di donne. Una confusione di linguaggi commisti a grida e urla, faceva sì che, comprendendo i più usati (tedesco, polacco, riuscivi perlomeno a conservare una minima capacità di orientamento, altrimenti eri bell’e che spacciata! In questa Babele del ventesimo secolo si sentiva proveniente dalle gabbie un vociare persistente e molesto. Nessun SS, si sarebbe mai degnato di mettervi piede; facevano le loro veci, con autorità ed immedesimazione del ruolo, altre prigioniere, i famigerati “numeri vecchi”.

Sembrava, e in parte lo era forse, un vero zoo, affollato di esseri subumani, dai comportamenti, dalla mimica e dalla gestualità simil-scimmieschi. “Cosa ci faccio in questa galera?” – mi venne spontaneo di chiedermi – “sarò in grado di affrontare la visione spettrale che mi si sta rivelando?” Cercai una risposta dentro me stessa, come succede nei momenti pia difficili della vita. Una voce dal profondo del cuore mi rispose: “non disperare, provaci con tutte le forze di cui disponi”. Speravo di poter contare su delle risorse che mi avrebbero trattenuta dal cadere in una rassegnazione fatalistica. In primis mi sosteneva una fede incrollabile nella sconfitta del Terzo Reich: ero convinta che, quale che fosse la mia sorte personale, l’umanità intera non sarebbe rimasta sottomessa, schiava per sempre, come era nei piani dei nazisti. Anzi, a dispetto di ogni pessimistica previsione, riponevo ancora fede in un mondo migliore, giusto e libero che sarebbe sorto dalle rovine dell’immane tragedia. E quello era un sostegno di non poco conto là dentro! Avrei ricorso con maggiore intensità a quella specie di sdoppiamento spirituale di cui mi ero appropriata sin dagli inizi del la mia prigionia. Una reazione istintiva, quasi uno scudo protettivo, per preservare la mia identità di persona umana.

Contrariamente a quanto si potrebbe supporre, già durante la quarantena molte di noi avevano capito quanto sarebbe stato sbagliato credere che il ricordo di persone care e degli affetti provati potesse essere di conforto. La fatica di vivere giorno per giorno ci assorbiva completamente, imponendo di recidere il filo che ci legava alla vita precedente che altrimenti avrebbe potuto infiacchire e annullare la nostra capacita di resistenza, rendendoci troppo vulnerabili per il presente.❞

l’uscita su Facebook (leggi e commenta)

(dalla memoria di Dora Klein, conservata presso l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano)

scheda completa

il libro pubblicato da Mursia

Una giovane ebrea polacca diventa dottoressa in chirurgia all’università di Bologna; nel 1936, a Fiume, zona franca e di vivace mondanità, si innamora di un ufficiale di marina. Comincia così una storia d’amore molto tormentata. Ha da lui una figlia, malgrado il divieto razzista al loro matrimonio. Poi, diventata apolide, viene deportata ad Auschwitz e Bergen Belsen, dove la sua laurea in medicina la salva dalle camere a gas.